|

||||||

|

|

|||||

宝塚歌劇団の演出家、渡辺武雄は、大正3年9月、台湾の台北市で生まれました。幼少の頃より運動神経に優れ、小学校の学芸会では、いつもスターであったことは、将来、振付家また演出家になる片鱗をすでに示していました。

昭和8年、渡辺は関西学院大学に入学。「劇研究会」に所属し、後に宝塚の衣装を担当した“小西松茂”に出会います。「劇研究会」に入った背景には、4歳年上の兄、久雄が宝塚歌劇ファンであったため、早くから宝塚への興味が芽生え、将来は舞台にたずさわる仕事がしたいという思いがあったからです。そして、渡辺は、当時同級生の、“高木史朗”からある人物を紹介されるのです。

“出口秀子”からバレエを学んだ渡辺は、昭和13年、高木の紹介により、日劇ダンシングチームで“益田 隆”の振付助手を務めることになりました。そして、昭和15年には東宝舞踊隊公演で、初の本格的な演出作品『燃ゆる大地・台湾』を発表しました。この作品は、台湾を1ヶ月にわたり現地取材し、アミ族の月見踊りなどをテーマにした、本格的な民俗舞踊ショーでした。

その後日劇を辞め大阪に戻った渡辺は、昭和23年10月、宝塚歌劇団で初めて雪組公演『アロハ・オエ』の振付を担当します。以降、数多くの作品を担当し、昭和26年の星組公演『虞美人』で、宝塚歌劇団に正式に入団しました。

その後日劇を辞め大阪に戻った渡辺は、昭和23年10月、宝塚歌劇団で初めて雪組公演『アロハ・オエ』の振付を担当します。以降、数多くの作品を担当し、昭和26年の星組公演『虞美人』で、宝塚歌劇団に正式に入団しました。

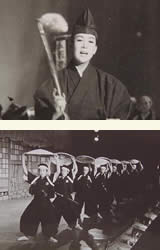

中でも特筆すべきは、昭和33年4月に宝塚歌劇団内に創設された「日本郷土芸能研究会(後に郷土芸能研究会と改称)」において、中心的な役割を務め、その熱心な活動から生まれた、民俗舞踊シリーズの演出と振付です。第1作として、8月に雪組公演『鯨』を発表します。その公演が好評を得、その後も『花田植』、『山びと』と次々に作品を発表し、昭和36年8月の第4作、雪組公演『火の島』では、芸術祭賞の大賞、レインボー賞、テアトロン賞の3賞を受賞する快挙をなしとげ、人々の中に民俗芸能というものの素晴らしさ、宝塚が魅せる独自の世界を強く印象づけることとなります。

その後も『花のみちのく』『黒潮』『ユンタ』と作品を創り続け、昭和48年6月の雪組公演『竹』に至るまで、実に13作もの民俗舞踊作品を生み出しました。その集大成として、昭和53年には民俗舞踊シリーズの20周年記念作、月組公演『祭りファンタジー』も創られました。

宝塚歌劇団の名誉理事として、宝塚歌劇90周年の歴史における、さまざまな出来事や貴重なエピソードを知り、また、民俗芸能に関する当時の取材の詳細や膨大な資料、知識のすべてを知るかけがえのない存在として、これからの宝塚歌劇に目を向けた想いとその貴重な功績を後進に託しています。

#499 星組・宝塚バウホール公演「燃ゆる風 −軍師・竹中半兵衛−」(稽古場)

#499 星組・宝塚バウホール公演「燃ゆる風 −軍師・竹中半兵衛−」(稽古場) #373 月組・宝塚大劇場・東京宝塚劇場公演「ロミオとジュリエット」(舞台)

#373 月組・宝塚大劇場・東京宝塚劇場公演「ロミオとジュリエット」(舞台)