蒸し暑い毎日がつづいていますが、みなさまお元気ですか? お久しぶり、M・Kです。ファンの立場から、タカラヅカ・スカイ・ステージの「見どころ」、「おもしろさ」を伝えてきた、私、M・Kのレポート。本放送開始にともない、もっともっとスカイ・ステージの魅力を探ってみたいと、新装開店。月に2回の予定で、番組チェックを続けることになりました。 すでにスカイ・ステージを見ている方も、まだどうしようかと迷っている方にも、このレポートが参考になれば幸いです。具体的に番組チェックをする中で、私なりに、おもしろさ、興味のポイントを探っていきたいと思います。 さて今回ご紹介したいのは、スカイ・ステージ・オリジナル番組のうちの、二つ。実は番組のラインアップが発表されたときから、私の興味を最も惹いたシリーズで、一つは「演出家列伝」、そしてもう一つは「宝塚のツボ」です。今回取り上げるのはすでに放送が開始されてる7月分ですが、まだご覧になっていない方、これからも何回か放送されますから、ぜひ見てみてください。かめばかむほどおもしろい、内容の濃い番組です。

「演出家列伝」は、タカラヅカ座付きの演出家に、入団の動機、初演出から最新作に至る作品の思い出、作品づくり、演出のこだわり、タカラヅカ観など、1時間に渡ってみっちりと聞く、インタビュー形式の番組。これこそほかのテレビ局では考えられない、スカイ・ステージならではの企画です。 私自身覚えがありますが、ファンになりたての頃は、たいてい、「○○さん素敵!」と、男役を中心としたスターへの興味が先に立ちます。いや、私の場合は、まずスペクタクルにびっくり、出演者に関しては顔の区別がつかないところから始まっていますから、スターへの興味はその次でしたが。それが何本か見るうちに、やはりスターを生かすのも殺すのも作品しだいということがわかり、作品の好みも、自分なりに出てきます。そこで湧くのが、作・演出を担当する、演出家への興味。名前を覚え、その演出家の作品ならばと優先的にチケットを手配する、なんてこともありました。 「演出家列伝」、最初の登場は、私自身がまっさきに覚え、追いかけた演出家の一人、柴田侑宏。タカラヅカを代表する演出家の一人です。 柴田作品は「柴田ロマン」と称され、恋愛ものが多く、実に濃密な人間ドラマを展開します。セリフに無駄がなく、聞かせどころ満載なのも柴田作品の特長。私にはまず、1989年月組で再演された「新源氏物語」の印象が強烈でした。王朝人の心模様が、現在を生きる私たちにも通じるドラマとして胸に迫り、幕切れの、剣幸扮する光源氏の孤独感、寂寥感は、今でも目に浮かびます。その時期、初演の「琥珀色の雨にぬれて」がBSで放映され、こんなにしゃれた、こんなに大人のタカラヅカもあるのかと、夢中になって見た覚えもあります。「川霧の橋」、「ヴェネチアの紋章」、最近では「黒い瞳」、「凱旋門」、「花の業平」なども印象深く、また「小さな花がひらいた」、「たけくらべ」、「白い朝」など、バウに場所を移して再演された江戸ものも大好きでした。

番組は、インタビュアーの石井啓夫氏の問に、柴田先生が答える形で、プライベートや稽古場、舞台の写真を挟みながら、進行します。 芝居好きな母親に連れられ、幼少時から劇場に。2、3歳の頃、劇場ロビーで遊んでいた記憶があるといいますから、芝居への関わりは筋金入りです。歌舞伎から始まり、演劇だけでなく、娯楽の中心だった映画もとにかくたくさん見て、「この仕事への動線が引かれた」。長じて工業学校へ。戦争中で、「すぐにお国の役に立つため」に工業を学ぶ学生が多かった時代です。しかし、2年のときに終戦。学校に講堂ができたとき余興として芝居を上演し、これが芝居に係わった最初だったとか。大学は関西学院大学の文学部。演劇の道を歩きたい、これしかない、という決意の選択でした。 卒業後、しばらく脚本を書く修業。タカラヅカのテレビ放送室の脚本募集に応募し、入選。入団を誘われます。そこではじめて宝塚歌劇を観劇。最初の感想は、「驚き」でした。少し違和感を覚え、考えさせてくれと帰宅するも、母親に「なんたる不遜、もったいない」と一喝され、兄にも勧められ、入団。それが演出家柴田侑宏の出発だったわけです。 それ以降のことは、実際の番組を見ていただくとして、とにかく言葉が鋭く、魅力的な人で、舞台上の名セリフもこの語彙の広さから生まれたのかと、納得。見れば見るほど、味わいのあるインタビューでした。現在、演出は別に任せている柴田先生。そのもどかしさ、なかなか任せきれない切なさも、驚くほど率直に語っています。 タカラヅカの作家として、演出家として、40数年間、終始こだわってきたのは、「人間が息づく舞台」。「吐く息、吸う息が人間である。人間が息づいていないと芝居ではないと思っています」。そして「人間が息づく中で、一番濃密なのは、やはり、愛であり、恋。それに徹してきた」……柴田世界の真髄がチラリとのぞけたような、奥深い言葉でした。 今年は、「琥珀色の雨にぬれて」、「あかねさす紫の花」が再演され、年末には新作、星組「白い風のエレジー」(仮)が予定されています。「もう少し作れるかな」……この言葉は、うれしいかったですね。 「演出家列伝」、8月はやはりベテランの、酒井澄夫。今度はどんな話が聞けるのか、楽しみです。 もう一つの番組は「宝塚のツボ」。宝塚歌劇ならではの舞台の機構を、客席から絶対にのぞけない角度で紹介してくれる、ファンにはたまらないシリーズです。各15分、月に2本。7月の第1回は「大階段」、第2回は「銀橋」。ナビゲーターは、星組スカイ・フェアリーズ、華美ゆうか・凜華せらで、実際に舞台に立ち、わかりやすく案内してくれます。

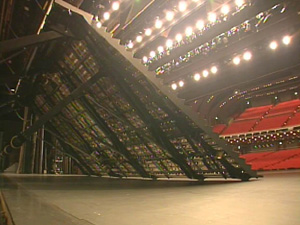

第1回の「大階段」では、大階段が後ろ壁からせり出してきてセットされるまでの、約2分20秒を、リアルタイムでじっくり見せてくれるシーンが圧巻でした。また大階段最上部からの眺めも、壮大で、これは宝塚に入団しない限り、実際に経験することはまず無理。貴重な眺めです。最上段から見ると、まず舞台自体が広く、その先に客席が迫ります。 それにしても、この高さ、急角度、狭い踏み板の階段を、下を見ずににこやかに降りるタカラジェンヌたち。すごいですね。 実際に大階段を降りる側の代表として、星組トップ・香寿たつきが登場。下級生時代、大階段から滑り落ちた経験を披露してくれました。きちんと降りられるまで、5年くらいかかるとか。コツは……これは、放送をお楽しみに。 また、演出家の草野旦氏が登場し、大階段=水戸黄門の紋どころ説を披露。「お! 出た、これが出れば安心」の、伝家の宝刀というわけです。若いころ、大階段を使わない作家として有名だった草野先生。大階段なしでフィナーレを作っていたのが、あるとき思い直し、今度は全編大階段というショー「オペラ・トロピカル」を作ったというから極端です。それだけこだわりが強いのですね。 第2回の「銀橋」では、銀橋から見た客席風景を追っています。なるほど、銀橋からはこう見えるのか……思ったよりずっと近いのが印象的でした。それにしても、1階の一番前の席というのは、銀橋から手を伸ばせば届くほどの距離。めったに座れませんが、これはやはりスターを見る席なのですね。出演している演出家柴田侑宏氏の、「銀橋はスターのエリア」という言葉が納得できる近さです。 柴田先生は、また、銀橋は客席に最も近い空間なので、効果としてはクローズアップだとも言っています。銀橋は、抽象的な、客席に一番近い空間というのが第一義で、また具体的な、河を渡る橋だったり、本舞台との関係で本舞台が山なら、銀橋は海岸線という設定で使うこともあるとか。 宙組トップ・和央ようかも出演。銀橋は、実際に立ってみると狭くて、怖い場所だと語ります。下級生時代、スターが銀橋に立つとライトがバッと点いて、それがきれいで、憧れたそうです。 この「宝塚のツボ」、8月は「せり」と「盆廻し」が登場予定。雪組のスカイ・フェアリーズ、山科愛と凰稀かなめが案内します。せり上がりの内部からの映像、ぜひ見てみたいです。

いかがでしたか? 次回は、7月24日(水)のアップを予定。8月の番組を紹介できると思います。お楽しみにお待ちください。 暑い季節を迎えます。でもタカラヅカファンは、タカラヅカがあれば元気、元気。スカイ・ステージで夏を乗りきりましょう。次回までごきげんよう。M・Kでした。 |

| ■カウントダウン特集バックナンバー(2001年4月17日〜2001年7月1日) |

|

|||

| お問い合わせ: タカラヅカ・スカイ・ステージ tel.0570-000-290(日曜休10:00〜17:00) お問い合わせフォーム (c)宝塚歌劇団(c)宝塚クリエイティブアーツ/当ホームページの管理運営は、株式会社宝塚クリエイティブアーツが行っています。当ホームページに掲載している情報については、当社の許可なく、これを複製・改変することを固く禁止します。また、阪急電鉄および宝塚歌劇団の出版物ほか写真等著作物についても無断転載、複写等を禁じます。 放送番組の編集の基準|番組審議委員会|タカラヅカ・スカイ・ステージの著作権についての考え方|プライバシーポリシーについて|有料基幹放送契約約款 |

|||

|

|

|||